【学术争鸣】

6月8日《光明日报》刊发仝涛先生《青海黄河源发现秦始皇遣使“采药昆仑”石刻:实证古代“昆仑”的地理位置》一文。如果此石刻确系秦代所为,则可说明秦始皇曾遣方士向昆仑山寻访长生不老药,但该文认为“石刻内容及其所在地理位置,解决了国人千古争讼的关于‘昆仑’‘河源’的精确地望问题”,却难以成立。下面主要从昆仑含义、地名命名及地名考证等角度展开讨论。

首先,秦汉时期昆仑一词存在虚实并立、一名多义及一名多地现象。在《中国基本古籍库》中检索“昆仑”一词,可查到4133部书、37895条记录。先秦时期,昆仑除在《尚书·禹贡》中有属国地名义外,还有高远之地的意思,如屈原《离骚》中有“邅吾道夫昆仑兮,路修远以周流”。在现存最早记录上古历史、地理和神话内容的《山海经》中,昆仑出现在《西山经》《北山经》《海外南经》《海外北经》《海内西经》《海内北经》《大荒西经》《大荒北经》等章节中。作为神话传说发生场所,昆仑系虚名,最常见的记载方式有昆仑虚(墟)、昆仑,其次是昆仑之丘和昆仑山。由于昆仑缺乏通名,无法判断其为丘、山、墟,还是另有他指。昆仑的出现往往有定位的作用,如《山海经·海外北经》记载,“在昆仑之北,柔利之东”。昆仑虚、昆仑之丘和昆仑山皆有大概范围,“海内昆仑之虚,在西北,帝之下都。昆仑之虚,方八百里,高万仞”。昆仑山在昆仑虚东南。昆仑丘地处“西海之南,流沙之滨,赤水之后,黑水之前”。虽然如此,我们除了知道昆仑地处西方、地势高峻外,很难明确其具体地望所在。近日,王乃昂、周宏伟、徐学书及冯时等先生就此发表过多篇高论,可窥见昆仑具有一名多地的特点。

昆仑之本义可从《尔雅》寻得端倪。《尔雅》共出现过三次“昆仑”,分别出现在《释地》《释丘》和《释水》中,显示它是重要的地理词语。其中《释地》篇中有“西北之美者,有昆仑虚之璆琳琅玕焉”,说明昆仑虚大致方位在西北,属富含宝藏的“九府”之地;在《释丘》篇中,昆仑成了形容词,意指高耸之地,“丘,一成为敦丘,再成为陶丘,再成锐上为融丘,三成为昆仑丘”。如此,凡是层峦叠嶂的高大山体,皆可被冠以“昆仑”之名;《释水》篇首次把河源与昆仑联系到一起,“河出昆仑虚,色白。所渠并千七百一川,色黄。百里一小曲,千里一曲一直”。据《说文解字》,虚指大丘,这段对黄河干流及支流颜色、河床形态的朴素描述,说明这里的昆仑虚是地理实体,已非前述《山海经》等神话传说中的地名。尽管《尔雅》成书年代有多种说法,但其成书于战国末年的说法影响最大,且其定稿不晚于西汉时期,故《尔雅》的解释具有较高可信度。东汉刘熙《释名》进一步补充昆仑之意,一指某类高山,一指与之相似的高山,“昆仑丘”与顿丘、陶丘类似,成为形容高耸峭拔山体的专名。

鉴于中国此类地貌众多,故很容易产生地名重名的情况。据中国国家地名信息库,目前可在陆地地形的地名类别中检索到40条以昆仑山命名的地名,分布在我国16个省、直辖市和自治区,其中新疆维吾尔自治区以12条居榜首,其次是青海省。东晋郭璞注《山海经传》时已发现,“凡山川,或有同名而异实,或同实而异名,或一实而数名,似是而非,似非而是,且历代久远,古今变易,语有楚夏,名号不同,未得详也”。至今,昆仑的地理位置言人人殊,原因就在于“昆仑”地名存在虚实并行、地名重名现象,加上昆仑地处边陲,不同民族对其称谓也不同,使得这个问题更加扑朔迷离。

其次,仝文还提出石刻可解决“河源”的精确地望问题,认为秦代对河源认知已达今日扎陵湖畔。笔者认为,目前史料尚不足以支撑这个观点。黄河源考察史向来是历史地理学重要议题之一。近年来,成一农、苗鹏举等采取新视角推进了对河源认知的研究,笔者不再赘述。下面从地名来源、地名考证角度分析历史时期河源昆仑的地理认知过程。

目前,有关黄河最早的记载源自《尚书·禹贡》,书中记载大禹为治水“导河积石”,由此可知,此时人们对黄河上游的认知止于“积石”。此后,关于河源的记载始于张骞。据《史记·大宛列传》记载,张骞出使西域返回后,向天子汇报了大宛等地情况,谈到他对河源的观察,“于窴之西,则水皆西流,注西海;其东水东流,注盐泽。盐泽潜行地下,其南则河源出焉。多玉石,河注中国”。此外,《大宛列传》还记载:“而汉使穷河源,河源出于窴,其山多玉石,采来,天子案古图书,名河所出山曰昆仑云。”于窴在《汉书》中写作于阗,即今和田。又据《汉书·西域传》:“其河有两原,一出葱岭山,一出于阗。于阗在南山下,其河北流,与葱岭河合,东注蒲昌海。”葱岭即帕米尔高原,蒲昌海即今罗布泊。据此,时人认知的河源地远在今石刻发现地扎陵湖畔约2300公里以西的新疆维吾尔自治区内。河水具有两个源流,分别来自葱岭和南山,两河汇于罗布泊之后潜流,以地下河的方式流至时人称为“积石”的地方,露出地面成为地上河。这是目前可知的有关秦汉时期的河源知识。除此之外,尚未发现其他河源认知。黄河源自昆仑,应与时人强调黄河是最大、最高、最长河流的认知有关,远在西域、被人视为最高的通天之所的昆仑,理所当然成为时人认为的黄河源所在。

尽管这种河源认知是错误的,却为后人长期继承下来,如北魏时期的郦道元《水经注》中记载,“余考群书,咸言河出昆仑,重源潜发,沦于蒲昌,出于海水,故《洛书》曰:河自昆仑,出于重野,谓此矣”。直到清乾隆时期,此时经过康熙时期的实地测绘,人们对河源的认知已超越扎陵湖,到达其上游的阿尔坦河,即今黄河源流约古宗列曲,接近今日的认知。

因为“导河积石”出自《尚书·禹贡》篇,而《禹贡》是“圣人之典”,所以长久以来被人们奉为圭臬,不敢轻易违背。这与江源的认知过程如出一辙。尽管明代徐霞客经过实地考察,已发现金沙江才是江源,但《禹贡》“岷山导江”的错误认知直至清中叶之后,才被人们逐渐摒弃。

除文献记载,与《禹贡》并行的另一种河源认知来自实地考察。唐代李吉甫著《元和郡县图志》虽然延续“导河积石”的旧说,但文中已出现了大小积石山的记载,而《旧唐书·侯君集传》中出现了“星宿川”“柏海”等记载。“柏海”据考证即今扎陵湖、鄂陵湖区。宋人程大昌的相关记载则更加详细。由此可知,至迟到唐代,尽管人们还坚持“导河积石”的认知,但是已把这个“积石”往西南大大推进,并把河源定在了今日石刻发现地的扎陵湖区。这种新认知在现存宋代《海内华夷图》中亦有体现。在该图中,河源地从原来的积石山往西南延伸了一段,但是仅从这些文字和地图中,仍然较难确定大积石山的地望。

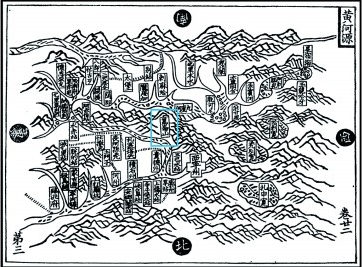

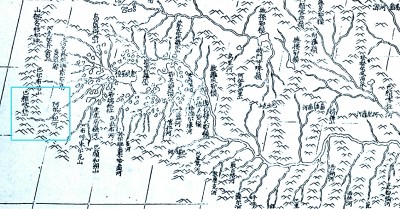

图①:元代河源图

元代陶宗仪著《南村辍耕录》中不仅记录了元代至元十七年(公元1280年)忽必烈遣使调查黄河源的过程,还收录了迄今为止发现的首幅详细记录河源地的河源图(图①)。值得注意的是,图中标出了带有“昆仑山”字样的地名。根据图中黄河大拐弯的形态,并与今日地形比较可知,这里的昆仑山系今昆仑山脉东段的阿尼玛卿山。按照该书记载,此山距扎陵湖近三十日的路程,终年积雪。按照人均日行五十里的速度,大致得出两者相距一千五百里,约合今六七百公里,与今日扎陵湖到阿尼玛卿山东段的路程相当。

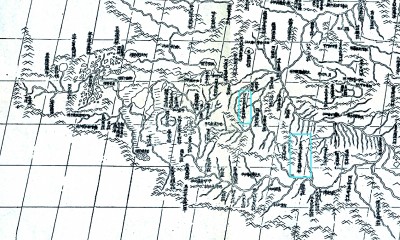

图②:福克司整理康熙《皇舆全览图》旧河源图

清初使用地图投影和经纬度绘制的康熙《皇舆全览图》,首次以我们今天熟悉的方式对河源地进行了细致的描绘,并把河源从星宿海延伸到其上游的阿尔坦河。该图有汉文和满汉多种谱系图。按照德国学者福克司整理的汉文标注版,存有两张河源图,旧河源图(图②)上重在表示河源区,标出黄河源头支流阿拉坦河及其发源地巴颜喀拉山、查灵鄂模(扎陵湖)、鄂灵鄂模(鄂陵湖),但自此以下绘制比较粗糙,甚至没有标示黄河在阿尼玛卿山的大拐弯,反映的是康熙四十三年(公元1704年)拉锡、舒兰等第一次考察河源的情况。新的河源图(图③)是康熙五十六年(公元1717年)楚尔沁藏布和胜住等考察的结果。此图不仅标出黄河正源阿尔坦必拉、查灵鄂模、鄂伦鄂模等地,而且完整绘制了黄河在今阿尼玛卿山的大拐弯,并在此自西到东分别标出了乌兰莽乃阿林、古鲁板乌蓝温多罗阿林、阿木你马勒产母孙阿林等山名,其中最为醒目的古鲁板乌蓝温多罗阿林,释为三个红高山之意,其来源仍可追溯到秦汉时期意指三重高山的昆仑的含义,只不过该地名由蒙古语专名与满文通名构成。

图③:福克司整理康熙《皇舆全览图》河源图

清初齐召南著《水道提纲》系首部系统记载全国河流源流、径流路线及地理概况的专著,对后世影响深远。据笔者研究,康熙《皇舆全览图》是齐召南写作《水道提纲》的主要参考资料。齐召南在《水道提纲》中批评了元代把终年积雪的阿尼玛卿山当作昆仑山的看法。在他看来,此山实为古积石山,即唐人所言大积石山,位于小积石山西南五百余里处。而巴颜喀拉山才是古昆仑山,“蒙古语谓富贵为巴颜,黑为喀喇,即唐刘元鼎所谓紫山者。又名枯尔坤,即昆仑转音也……巴颜喀喇山东北连亘……阿客塔齐钦及巴尔布哈二山,高大异常,一则两峰如马耳,正当其北,一则两崖壁立,当其东北。蒙古称为库尔坤,与源西之巴颜喀喇同名,以三山皆昆仑也”。阿木你麻缠母孙大雪山系藏语。故到清初,通过中央政府主持的全国范围的测绘,才纠正了汉代以来河源自西域昆仑潜流自积石山的说法,并把西域昆仑移至清人实地踏勘得出的黄河源支流的发源地巴颜喀拉山,从图文资料证实了昆仑的地望问题,但这已距离秦代近两千年。

由上述昆仑及河源地名的考证可知,昆仑指代的地理空间一直在变化。蓝勇先生认为,这与传统文献中所呈现的古代地理空间认知多是“虚拟空间认知”有关,特别是历史上一些古地名在进入文献记载之初就具有虚拟性和模糊性。可以肯定的是,唐代时,人们对河源地理位置的认知已与今日接近,在清人绘制的《皇舆全览图》上,虽然使用了满文,但从其地名含义,可追溯到秦汉之际对昆仑的定义。由此可见,昆仑指高山的含义影响深远。这反映了地名含义传承的稳定性,但是河源昆仑的空间指向却从最初的小积石山、西域的葱岭,逐渐移到阿尼玛卿山,最后到了巴颜喀拉山。部分地名虽历史悠久,但其指代的地理空间随着历史发展,呈现世殊代易、名地亦异的现象,尤其是像昆仑这种夹杂着神话、现实,地处边陲之地的地名更是如此。这些地名同时会有来自不同语源的命名,呈现不同的地名形式。

综之,根据目前掌握的史料,还未发现秦代存在与河源“重源潜流”并行,并且对河源认知已达扎陵湖畔的相关记载。实际上直到唐代,人们对此认知才逐渐清晰,故仝文的结论仍不足为定论。

最后,值得指出的是,石刻内容的解读也有不确定性。仝文石刻释读为:“秦始皇廿六年,皇帝派遣五大夫翳率领一些方士,乘车前往昆仑山采摘长生不老药。他们于该年三月己卯日到达此地(黄河源头的扎陵湖畔),再前行约一百五十里(到达此行的终点)。”其实,仝文中“此地”即昆仑的解释只是一种可能,因为“此”也可以释为前往昆仑山途经之地或歇脚之处,而仝文将“前□可一百五十里”后面补缀“到达此行的终点”,也缺乏依据。付邦先生的《“昆仑石刻”未必能实证昆仑山所在》也谈到这点。既然如此,“昆仑石刻”“采药昆仑石刻”的称呼皆不妥当。王子今先生建议称“尕日唐石刻”。本文建议或以更大范围的区域命名,可称之为“扎陵湖畔石刻”。

(作者:韩昭庆,系复旦大学历史地理研究中心教授)

(稿件统筹:本报记者 郭超、陈雪)

杠杆配资业务提示:文章来自网络,不代表本站观点。